将专业特色融入社会服务,让心理健康走进学校社区。自2011年,河北师范大学教育学院青“心”筑梦心理健康教育服务工作开展以来,已经走进省内一百余所社区和大中小学校,以菜单式面向大中小学生和社区群众开展针对性心理健康科普巡展、心理健康服务宣讲、儿童心理游园会、团体和个体心理辅导、儿童课后辅导与陪伴、心理健康调研等的公益教育活动。服务人群8万余人次,陆续受到中国社会科学网、中央广电总台国际在线、中国青年报、河北新闻网、石家庄日报等130余次校内外媒体广泛报道。

一、推进举措:专业引领下构建心理健康教育服务工作机制

1.联合教育部门和学校,形成河北省心理育人共同体

依托河北省大中小学校心理健康教育专家指导委员会秘书处、河北省心理学会在我校的便利条件,联合教育厅、团省委和各地市教育部门,积极为各地方大中小学及社区提供心理健康志愿服务,构建全方位的心理健康教育体系。

2.加强组织建设,形成师生协作联盟

采取党团“双线”、四点发力的立体式工作模式,以学院党委和团委、心理学教工党支部为引领,带动心理学本、研学生党支部和心理学本、研团支部形成师生协作联盟,以党建、团建带动专业发展和人才培养,提升学院心理类专业人才培养质量,同时共同做好社会服务。

3.开展志愿服务活动,主动承担社会心理责任

在学院党委引领下,心理系师生党员和团员青年勇担使命,主动走进社区和大中小学,为群众提供专业化、规范化、科普化的心理健康志愿服务。

二、特色成效:育人导向下开展心理健康教育服务实践路径

1.立足本校,打造“菜单式”心理健康微讲堂

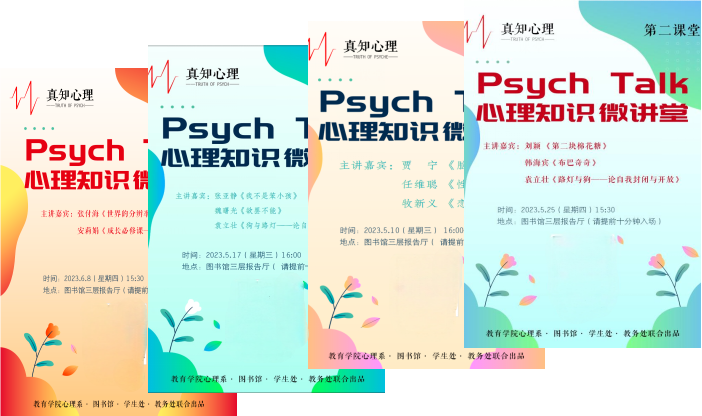

在学院党委的领导下,集合学院心理系全体老师力量和资源,自2023年起与学校图书馆、教务处和学生处联合以“第二课堂”形式,面向全校学生定期开展系列心理科普微讲堂,助力学校广泛开展学生心理健康知识和预防心理问题科普,帮助学生树立自助、求助意识,提升学生积极应对困难和挫折的能力,促进学生身心健康、全面发展。面向全校学生开展专题报告30余场,讲座主题涵盖“脑开大洞”“性别与脑”和“恋爱密码”等,5000余名师大学生踊跃预约参与。

2.联盟合作,打造“循环式”心理健康加油

学院师生先后在石家庄 30 余个社区,开展社区居民个体、团体心理辅导、儿童游园会和心理科普巡展定期回访社区及居民,邀请心理学专家帮助居民解决心理健康问题,用行动为群众的身心健康保驾护航。在进行各项心理服务同时,实践队将针对居民心理健康热点课题进行调研,形成专业调研报告,为维护居民心理健康与推进社会心理服务体系建言献策。同时与多个社区联合举办“社区邻里节”活动,通过小学生跳蚤市场和捐赠图书的方式,增强社区儿童的社会责任感。

3.结对共建,打造“常驻化”心理健康服务

学院与藏龙福地社区党支部达成合作共建意向,共同筹划“缤纷童年,彩色周末”大学生进社区实践项目,常态化固定每个周六、周日学院师生党员走进社区,面向儿童开展课后素质拓展和辅导,邀请心理学教授针对育儿问题与年轻家长展开经验分享和交流。增强儿童自信心和效能感,提升人际交往能力和社会适应能力,解决部分年轻家长周末不能陪伴孩子的现实问题。

4.联合提升,打造“助人自助”心理健康赋能站

学院将学生专业实践技能提升与服务基础教育发展相结合,先后与翟营大街小学、现代城小学、石家庄市第四十八中学和河北师范大学附属小学、河北师范大学附属民族学院等单位建立合作关系,学院师生志愿者每周固定时间为该校学生开展团体心理辅导、沙盘体验和心理咨询等工作,缓解学生课业压力,引导孩子们感受自己的情绪,理解他人的想法,从多个视角体验伙伴之间的互动方式,掌握人际交往的策略。在为合作学校提供个性化团体心理辅导支持的同时,形成学院专业老师指导——研究生示范——本科生演练三位一体的团体辅导技能训练模式,实现学生个人的能力提升和全面成长。

三、社会影响:品牌建设下拓宽心理健康教育服务创新平台

1.打造“心理微讲堂”知识普及品牌:

通过定期举办心理科普讲座、心理健康主题活动,录制专题心理科普微讲堂等形式,传播心理健康知识,覆盖学生5000余人次,提升学生心理健康素养。

2.做强“以心筑梦”校园文化实践品牌:

依托专业师资力量,做强做大学院现有心理学类朋辈志愿咨询团,面向大中小学开展个体和团体心理辅导服务,服务学生6万余人次,为有需要的学生提供及时、有效的心理支持和帮助。

3.塑造“倾心筑梦”心理健康服务品牌:

组织师生志愿者持续参与社区心理健康服务社会实践,锚准人民群众需求,积极承担社会责任,服务群众万余人次,在服务人民的深刻实践中受教育、长才干、做贡献,展现专业担当和社会责任。

图片均由河北师范大学提供